Table of Contents

你有沒有想過,為什麼有些人每天辛苦工作 10 小時,薪水卻始終停在原地?而有些人只用一台筆電、一支手機,就能在家賺到一般人一年都賺不到的錢?

是不是曾經讓你懷疑過:「是不是賺大錢的人都有背景、有人脈、很會講話、或運氣很好?」

其實 賺錢,除了要努力,更要靠「商業邏輯」。

但很多人一聽到「商業」,就聯想到「很複雜」、「要懂財務報表」、「要創業」、「跟我沒關係」。這是最大的誤解!事實是:只要你會「提供價值」,你就是在做商業。只要你想提升收入、經營自媒體、副業、創業、甚至投資,你都必須懂商業。

商業其實一點都不難。它不是艱深的理論,而是一套任何人都能學會、甚至馬上用來賺錢的「思考方式」。

打工思維 vs 商業思維

很多人一輩子賺不到大錢,不是因為不夠努力,而是因為用錯了「遊戲模式」。

下面這張表,直接揭露兩種完全不同的思維:

| 打工思維 | 商業思維 |

|---|---|

| 用時間換錢 | 用價值換錢 |

| 做得多 ≠ 賺得多 | 解決問題 = 賺得多 |

| 等主管決定收入 | 自己設計收入模式 |

| 拿固定薪水 | 建立可成長的收入系統 |

| 重視「我做了什麼」 | 重視「我帶來什麼結果」 |

| 一份收入 | 多元收入來源 |

| 越做越累 | 越做影響力越大 |

| 害怕失敗 | 用實驗找到更好方法 |

簡單來說 打工是在「賣時間」, 商業是在「創造價值」。

當你用打工思維時,你在完成別人交辦的事。👉 打工是賣出你的時間;

當你用商業思維時,你在設計能讓自己與他人都獲利的系統。👉 商業是讓價值自動替你工作。

努力工作只能保證你「被需要」,但只有創造價值,才能讓你「被高薪、被選擇、甚至被追著合作」。

真正的自由,不是少工作,而是讓你的價值能持續產生收入。

商業的本質:價值交換

很多人以為商業很複雜,但事實上,它只有一句話的真理:

💡 商業 = 我提供價值,你給我回報(通常是錢)

這就是所謂的 價值交換(Value Exchange)。你幫別人變得更好,別人自然願意付錢。

我從小看著媽媽經營水果禮盒,那是我第一次真正理解「價值交換」。顧客不是在買水果,而是在買「送禮體面、品質保證、被重視的感覺」。有時他們願意多花一點錢,並不是因為水果比較甜,而是因為這份禮盒代表「心意」。

那時我才明白,商業的核心不是賣產品,而是傳遞「價值」與「情感」。真正的成功不是誰的價格低,而是誰更懂「人為什麼買」。這份從水果攤學來的商業邏輯,後來成為我理解所有商業模式的起點。

什麼是「價值」?四個層級,決定你能賺多少

| 層級 | 說明 | 範例 |

|---|---|---|

| 1️⃣ 功能價值 | 解決實際問題 | 食物、交通、衣服 |

| 2️⃣ 便利價值 | 幫人省時間、省力 | 外送、Uber、一鍵付款 |

| 3️⃣ 情緒價值 | 讓人感覺更好 | 星巴克、精品品牌 |

| 4️⃣ 轉變價值 | 改變人生狀態 | 教練、課程、顧問 |

層級越高,價值越大,也越能帶來高收入。因為顧客買的不是「東西」,而是「他變得更好的過程」。

當你理解這句話,你的商業視角會完全改變。顧客不會為你的產品買單,他只會為自己得到的改變買單。

✔ 教練課程不是賣技巧,是賣「更自信的自己」

✔ 美容產品不是賣成分,是賣「被喜歡的感覺」

✔ 健身課不是賣器材,是賣「變好的樣子」

商業不是推銷,而是幫助。

錢 = 別人對你提供的「價值」的感謝

很多人把「錢」想得很複雜,甚至帶著罪惡感或恐懼感。但其實,錢的本質非常單純:

錢不是目的,而是別人對你提供的「價值」的感謝。

當你幫助別人解決問題、讓他變得更好,他就自然願意用錢來感謝你。

來看幾個生活例子:

你肚子餓了,餐廳讓你吃飽,你付錢:謝謝你幫我滿足需求

你很忙,Uber 幫你快速到目的地,你付錢:謝謝你幫我省時間

你想變漂亮,化妝師幫你打造自信,你付錢:謝謝你讓我更有魅力

你想賺錢,有人教你方法,你付錢:謝謝你讓我提升人生

錢從來不是「買東西」,而是在「交換價值」。

賺不到錢的兩個迷思

❌ 迷思1:覺得「要有錢,才能提供價值」

→ 錯!價值可以是知識、經驗、觀點、陪伴、幫忙、整理資訊、節省時間……不一定要有產品。

❌ 迷思2:覺得「要很厲害才有資格收錢」

→ 錯!只要你能讓別人「比原本更好一點點」,你就已經在提供價值。

所以,真正的賺錢公式不是「努力 → 錢」

而是:

價值 → 感謝 → 錢

你帶來的價值越大、越有感、越能真正幫助別人,「錢」就會越自然地流向你,甚至不需要你硬推或求人。

當你把「賺錢」從「要別人付我錢」,轉變成

👉「我可以怎麼幫助別人?」

👉「我可以創造什麼價值?」

👉「我可以讓他變得更好嗎?」

你就會發現 賺錢不再是一件尷尬或困難的事,而是一件「互惠」且「很有意義」的事。

因為每一塊錢,都是別人對你說的一句話:「謝謝你,因為你,我的生活更好了。」

商業三要素:需求 × 價值 × 交換

需求(Need):市場真正想要什麼?

商業從來都不是從「我想賣什麼」開始,而是從「別人想買什麼」開始。太多人創業時是反過來的思考,結果陷入「產品很好、但沒人要」的困境。

真正懂商業的人,會先觀察市場的痛點與慾望:

痛點是「他被困住、想擺脫的問題」;

慾望是「他想要變成的樣子」。

舉例來說:

一個人買健身教練課,不是想被教,而是想「更快變好看」。

一個人買理財課,不是想學理財理論,而是想「不用再為錢焦慮」。

當你能明白「人真正想買的不是產品,而是結果」時,你就踏進了商業思維的第一步。

價值(Value):你能帶來什麼改變?

商業的核心是創造價值,而不是製造產品。

「價值」可以是有形的,也可以是無形的。

例如:

幫客戶節省時間 → 這是效率價值

幫他看起來更專業 → 這是形象價值

幫他減少焦慮 → 這是情緒價值

幫他被看見、被認同 → 這是社會價值

有時候,一個品牌能成功,不是因為產品最好,而是因為它讓顧客覺得自己更有價值。

價值不是你說的,而是對方感受到的。

這也是為什麼「故事力」和「品牌力」會變得那麼重要,因為它們是讓人感受價值、建立信任的橋樑。

交換(Exchange):你如何讓別人願意付費?

最後一步,是讓價值發生「交換」。

再好的產品、再深的價值,如果沒有被看見、沒有被傳遞出去,就不會轉化成商業。

交換包含三個層面:

- 信任:沒有信任,就沒有交易。這就是為什麼品牌、口碑、透明度如此關鍵。

- 體驗:顧客不只在乎買什麼,更在乎「買的過程」是否舒服、是否被理解。

- 關係:一次交易能賺錢,但長期關係才能讓你持續賺錢。

行銷、故事、品牌形象、售後服務,其實都是在為這個「交換」鋪路。

真正健康的商業循環應該是:

「創造價值 → 傳遞價值 → 兌現價值 → 累積信任 → 重新交換」

當這個循環開始穩定,你的商業就不再需要追著客戶跑,

因為他們會主動回來找你。

錢的流動公式:看懂世界上所有賺錢邏輯

所有成功的商業,本質上都符合這個公式👇

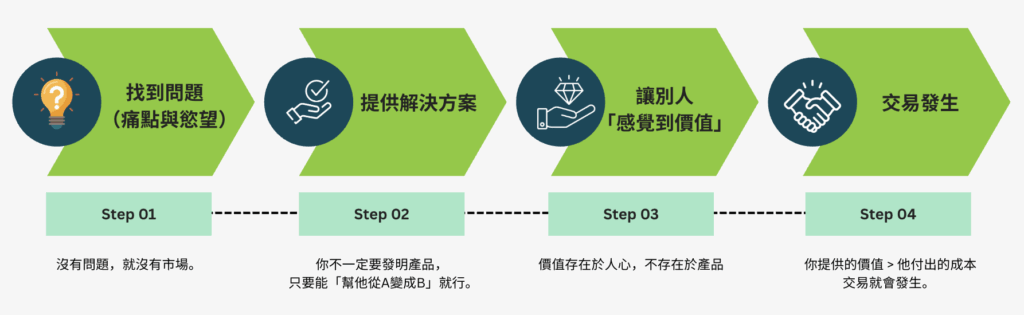

這是一個「價值流動的路徑」,也是你未來打造收入系統的核心。

Step 1|找到問題(痛點與慾望)

沒有問題,就沒有市場。所有能賺錢的機會,都來自一句話:

「有一群人,想變得更好。」

從痛點(不方便、不滿意)或慾望(想要變得更美、更自由)開始找,你就能找到「願意付錢的人」。

Step 2|提供解決方案

你不一定要發明產品,只要能「幫他從A變成B」就行。

- 幫人節省時間

- 幫人更快達成目標

- 幫人減少焦慮

- 幫人變得更有自信

Step 3|讓別人「感覺到價值」

這一步是最關鍵的。

別人願不願意付錢,不取決於你的產品多好,而是取決於他覺得你多有價值。

星巴克一杯咖啡150元不是因為豆子更貴,而是因為它賣出「質感、氛圍與身份感」。

價值存在於人心,不存在於產品。

Step 4|交易發生(Exchange)

當顧客覺得:

你提供的價值 > 他付出的成本

交易就會發生。

不只是金錢,還包含時間、信任、注意力。這也是為什麼行銷、文案、口碑,能放大商業的力量。

真實案例:星巴克、Uber、Netflix 都用這套公式

星巴克:賣的是「身份感」

問題:想要高質感的咖啡體驗

解法:提供舒適環境 + 品牌氛圍

價值感知:「我不只是喝咖啡,我在體驗生活方式」

交易:一杯150元仍願意買

Uber:賣的是「便利與信任」

問題:叫車不方便、不安全

解法:App 一鍵叫車 + 評分系統

價值感知:方便、安全、透明

交易:用戶付車費,Uber 抽成

Netflix:賣的是「娛樂自由」

問題:電視有廣告、不能隨時看

解法:隨時播放、無廣告

價值感知:「我能掌控娛樂時間」

交易:月訂閱費自動扣款

懂商業 = 懂得設計自己的人生

商業不是遙不可及的學問,它其實就在你生活的每一個選擇裡。

只要你開始思考:

我能幫誰?

幫他解決什麼問題?

怎麼讓他覺得有價值?

那一刻起,你就已經在「經營商業」了。

💡 打工是賣時間,商業是賣價值;懂商業的人,不只是會賺錢,而是會設計自由。