在這個人人都在追求「自由職業」的時代,你是否也曾想過「如果能每天只工作 5 小時、在家靠寫作維生,還能年收破億,那會是什麼樣的生活?」

這不是幻想,而是真實存在的故事。這位主角就是 Justin Welsh,一位靠文字建立起七位數美金收入的一人公司創作者。他沒有團隊,沒有廣告預算,每月開銷不到 700 美金,卻創造出 230 萬美金營收、淨利高達 90% 的驚人事業。

他用一句話定義自己的工作方式:

「我沒有公司,我就是公司。」

誰是 Justin Welsh?

在成為知識創業代表人物之前,

Justin 曾是 SaaS 公司的高階主管,管理團隊、跑客戶、領著看似夢幻的高薪。但隨著壓力與倦怠感的累積,他逐漸意識到:

「我擁有的不是事業,而是一份被 KPI 綁架的人生。」

於是,在三十多歲那年,他決定離職,從零開始打造屬於自己的事業,沒有投資人、沒有團隊,只有一台筆電與一顆想自由的心。

他開始在 LinkedIn 寫作,分享職涯經驗、成長觀察與創業反思。最初只是想記錄想法,沒想到這一步,成了他打造「一人公司」的起點。雖然一開始沒人看,但他每天堅持發文。半年後,他的內容開始被大量轉發,粉絲從 0 成長到 10 萬,合作邀約也蜂擁而至。

他說:「寫作,不只是分享想法的工具,而是一個創業模型的起點。」

兩大關鍵轉變:從體力勞動到心智創造者

Justin 的轉變並非一蹴可幾。而是他經歷了無數嘗試與失敗,才歸納出兩個真正讓他翻轉收入與生活方式的關鍵轉折。

從「高壓主管」到「系統化創作者」

一開始,他像多數自由職人一樣,接顧問案、幫人經營社群、開課教人寫內容,什麼都想做。雖然收入多樣化,但也極度分散,他仍每天都在忙、仍被時間追趕,所以他很快發現自己只是換了形式的上班族。

他突然明白:「成功的關鍵不是做更多事,而是把少數重要的事做到極致」,所以他開始建立系統思維。

他建立屬於自己的創作系統:

固定產出時間:每天早上 8–11 點寫作,不開會、不社交。

主題矩陣化:把內容分成四大主題(個人成長、品牌經營、商業策略、創作者心態)。

重複利用內容:一篇 LinkedIn 貼文 → 改寫成 Twitter 推文串 → 再擴寫成電子報主題。

也就是說他固定在 LinkedIn 和 Twitter 上發文,將內容模板化、靈感資料庫化、工作流程自動化。這讓他能在有限時間內創造無限槓桿。

從「賣時間」到「賣系統」

早期他靠顧問案賺錢,但那代表收入與時間綁死。他開始思考:「有沒有方法,能讓我不工作也持續賺錢?」

答案是:產品化知識(Productized Knowledge)

他將所有教學內容重製成線上課程與模板,每個課程都能自動銷售、無須人工交付。

他把自己的經驗整理成三大數位產品:

1️⃣ LinkedIn OS — 教你如何在 LinkedIn 上打造個人品牌

2️⃣ Content OS — 教你如何用內容建立自動化銷售

3️⃣ Creator MBA — 教你如何經營一人公司

這些課程售價從 200 美金到 997 美金不等,沒有複雜的教學團隊、沒有客服團隊,卻因為結構完整、可重複播放、價值高,銷售量突破數萬套。讓他從顧問轉為系統設計者,創造了「時間自由 × 收入倍增」的完美模型。

他開始真正理解:

「我不再賣時間,而是賣我解決問題的系統。」

Justin Welsh 的三步驟商業模式(Creator Funnel)

很多人看到 Justin Welsh 的故事,第一個反應是:「這人肯定有團隊吧?」但事實完全相反,他一個人完成所有事。

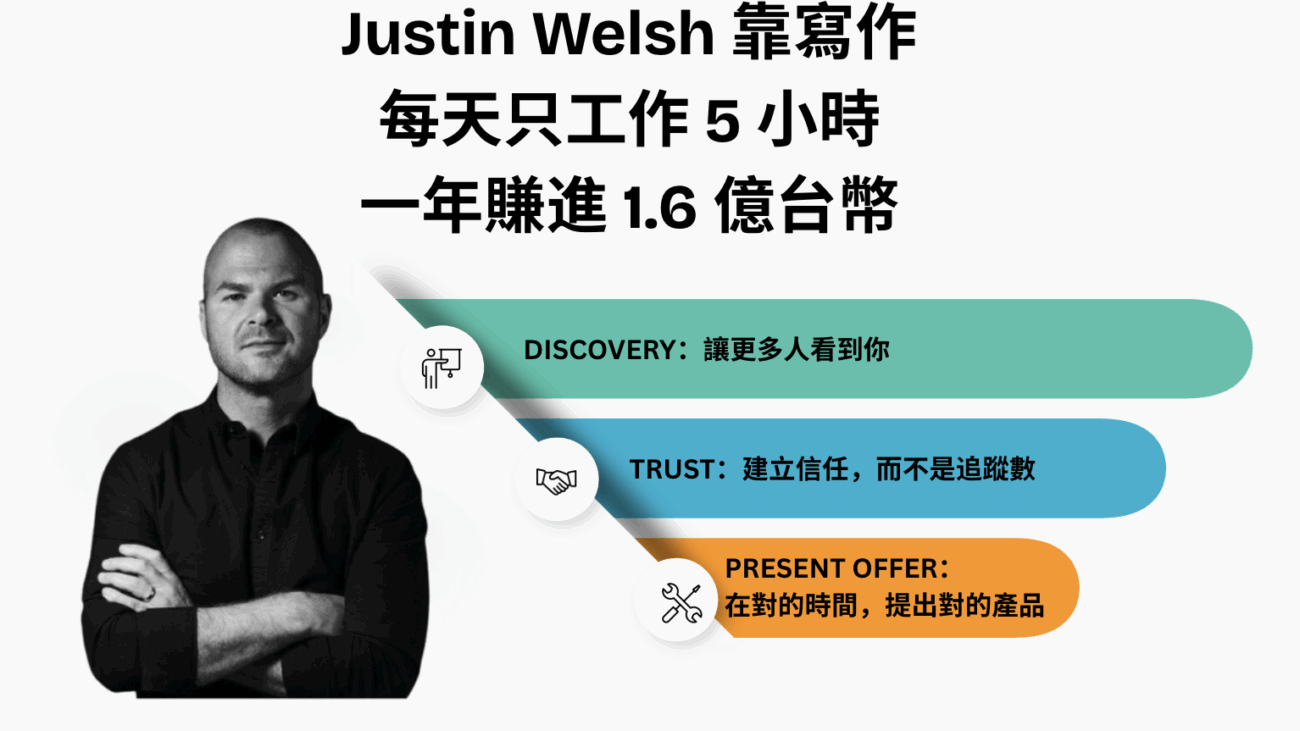

他的整個商業運作,簡單到你可能不信,只靠三個步驟:Discovery (吸引)→ Trust(信任) → Present Offer(轉換)這就是他讓寫作變成自動化收入的核心系統。

Discovery:讓更多人看到你

Justin 不靠廣告、也不花錢買流量。他每天做的事就是:在對的地方,讓對的人看到他的內容。

他選擇的主要經營的平台是 LinkedIn 和 Twitter(X)。因為這兩個平台的使用者,本身就對職涯、成長與個人品牌感興趣,也就是他內容的天然受眾。

- 他每天發 2~3 篇貼文,但不是「為了更新而更新」。

- 他的每一篇文章都在解決一個問題,或提供一個具體思考框架。

- 靈感來源,並不是突發奇想,而是持續的「吸收」:

他會聽熱門的 Podcast,吸收不同的觀點;用早餐時間看 YouTube 知識影片;睡前讀電子報與商業書,觀察其他創作者的思維結構。

對 Justin 來說,內容創作不是靈感,是習慣。他把「輸入 → 內化 → 輸出」當作日常節奏。這讓他不需要綁在靈感上,而能穩定產出。

📌 重點不是創作很多,而是持續出現在對的位置。

因為他知道,只要每天讓 1% 新的人看到自己,一年後就能累積成一個完整生態系。

Trust:建立信任,而不是追蹤數

在社群上,「被看見」只是開始。真正讓人願意掏錢的,是「信任」。

所以 Justin 沒把時間花在拍影片或直播,他選擇建立一個「能與觀眾直接對話」的空間:電子報(Newsletter)。

他在貼文底下放上一句簡單的行動呼籲:「如果你喜歡這類內容,訂閱我的電子報。」久而久之,這成為他最穩定的名單系統。

每週六,他都會寄出一封長文給超過 20 萬名訂閱者。內容不是行銷話術,而是真實經驗、策略與反思。他用這封信建立了與觀眾之間的「習慣連結」。每一封信都像是一場小型對話:你讀完一封信,會更相信他懂自己在說什麼。

對他來說,電子報的價值不只是流量轉換,而是擁有自己的管道主權。。他不被演算法限制,不怕觸及下降。

「電子報不是用來推銷,而是建立信任。」

信任一旦建立,銷售就自然發生。

Present Offer:在對的時間,提出對的產品

很多創作者犯的錯,是急著賣。Justin 做的恰恰相反:他先給,讓對方主動想要更多。

當讀者透過內容獲得價值後,他才會在電子報中,自然地介紹自己的課程。

目前他的產品架構非常精簡:

LinkedIn OS:教人如何用 LinkedIn 打造個人品牌

Content OS:教你如何讓內容變成自動化銷售工具

Creator MBA:進階課程,專給想經營一人公司的創作者

這些課程定價在 150–225 美金之間,是他經過多次測試後找到的「全球甜蜜點」,多數人買得起,又不會讓他被售後綁死。

重點是:所有課程都是錄製好的自學版本,沒有客服、沒有教學助理,產品一旦上線,就能自動販售。

這讓他每月營運成本不到 700 美金,但利潤率卻高達 90%。

他靠的不只是知識,而是流程設計。

當你的產品能「自己賣自己」,你就真正擁有自由。

總結:簡單不是隨意,而是極致的清楚

Justin Welsh 的成功,看起來輕鬆,其實背後是一種極致的紀律與專注。

他只做三件事:

1️⃣ 穩定創作 → 建立曝光。

2️⃣ 經營電子報 → 建立信任。

3️⃣ 產品化知識 → 建立收入。

他不追流量、不拼貼文數,只做那些能帶來長期複利的動作。

這也是「一人公司」的精神:你不是要變成內容工廠,而是要讓每一份內容都能替你工作。

「你不是在經營帳號,你在經營一套系統。

而這套系統,未來會成為你的自由現金流。」