2025 年上半年,全球經濟在高利率、貿易摩擦與地緣政治不確定性中走出複雜曲線。國際貨幣基金組織(IMF)於7月29日公布最新一期的《世界經濟展望》(WEO)。該報告溫和上修今、明兩年的全球經濟成長率預估,IMF 預測全球 GDP 將維持在約 3.0% 左右,但成長動能集中於部分新興市場,美歐日則面臨不同程度的放緩。美國在第一季 GDP 負成長後,第二季受惠進口下降與庫存調整而強彈至年化 3.0%,但通膨依舊黏著在 2.5% 附近,就業市場亦顯現降溫跡象。

產業層面,銀行財報普遍優於預期,反映金融體系穩健;科技巨頭持續擴大 AI 與雲端資本支出,支撐市場情緒;零售消費則開始出現疲態,尤其高端消費者轉趨謹慎。政策方面,川普政府走向寬鬆與弱美元,加上可能擴大的關稅政策,為市場注入短期資金動能卻也增加波動風險。

進入下半年,市場需在「資金面寬鬆」與「基本面放緩」之間取得平衡。今天就從全球總體環境、美國經濟結構變化、產業與政策動態出發,分析 2025 年下半年可能的經濟走勢。

全球總體經濟環境

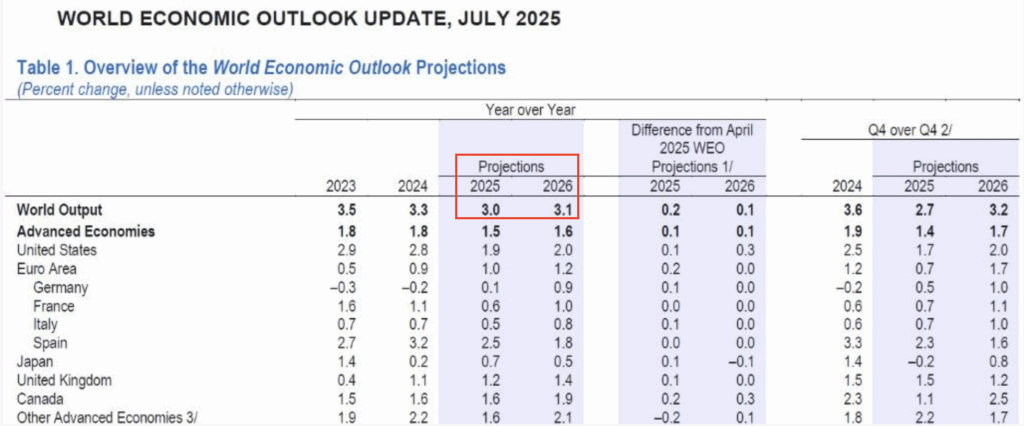

2025 年上半年,全球經濟的表現呈現「低速前行、區域分化」的特徵。各大機構對全年展望雖然整體偏保守,但預測差距不大,顯示市場對全球經濟的下行風險已形成共識。根據 IMF 的 7 月最新預測,2025 年全球 GDP 成長率將維持在 3.0% 左右,與 2024 年相比變化不大,但地區間的落差日益擴大。世界銀行 則更悲觀,將成長預測下修至 2.3%,認為這將是近 17 年來最疲弱的非危機年份之一。

全球增速下降並非單一事件所致,而是多重結構性因素的疊加:

- 高利率環境延續:美、歐、英等主要央行雖接近降息週期,但政策立場仍偏謹慎,過去兩年的加息效應正在全面滲透至企業融資與消費信貸。

- 貿易摩擦與關稅成本:川普政府推行的高關稅政策引發歐洲與亞洲主要經濟體的反制措施,削弱了全球製造業訂單與跨境投資意願。

- 地緣政治與供應鏈再配置:俄烏戰爭雖已進入僵持階段,但能源與糧食價格依舊受地緣情勢牽動;中東局勢不穩與紅海航運安全問題增加物流成本。

- 人口與勞動力結構變化:歐日勞動力萎縮趨勢持續,新興市場雖有人口紅利,但技能缺口與基礎設施不足限制了生產效率

區域表現差異

美國:雖在第二季 GDP 年化成長達 3.0%,但全年預測多落在 1.5–1.9%,顯示消費與投資動能均有降溫壓力。美國的成長在全球占比仍高,但已不再是單邊拉動的火車頭。

歐洲:ECB 在 6 月率先降息 25 個基點,意圖刺激需求並支持仍然低迷的製造業,但高失業率與外需疲軟拖累了復甦速度。全年 GDP 增長多數機構預測僅 0.8–1.0%,德國甚至可能持平或輕微衰退。

日本:通膨與薪資同步上行,推動日本央行進一步討論升息的可能性。雖然日圓疲軟為出口帶來競爭優勢,但能源與食品進口成本上升抵消了部分利益,全年 GDP 預估約 1% 左右。

新興市場與亞洲:印度、印尼與越南等國受惠於供應鏈轉移與製造業投資流入,經濟增速仍有 5–6% 的表現。中國雖在政策刺激下保持 4.5–5% 的成長,但房地產壓力與地方債風險仍構成潛在威脅。

全球經濟在 2025 年下半年面臨的挑戰主要來自「外部衝擊頻率高、內部動能不足」的雙重夾擊。若美國與歐洲降息節奏過慢,或關稅摩擦再度升級,將壓抑跨境投資與製造業回暖的速度。不過,亞洲新興市場的高速成長與科技資本支出的延續,仍為全球經濟提供一定的緩衝

美國經濟深度解析

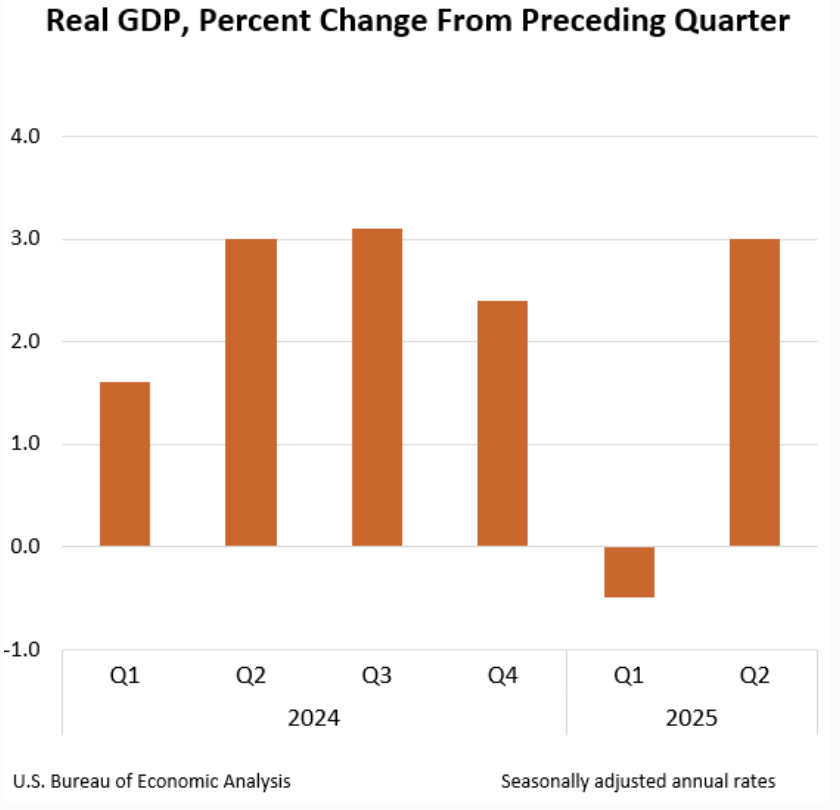

GDP 表現:V 型反轉的背後邏輯

美國在 2025 年上半年呈現出極具戲劇性的增長曲線。第一季 GDP 年化成長 –0.5%,反映出前期高利率政策累積的抑制效果開始全面顯現。高企的融資成本壓抑了企業投資與房地產交易,消費者信心在價格與利率雙重壓力下也有所收縮,導致進口需求意外擴張、貿易逆差惡化,拖累了 GDP 表現。

然而,第二季 GDP 年化強勁反彈至 3.0%,並非因內需全面復甦,而主要由三項因素推動:

進口下降效應

Q2 美國進口額下降幅度明顯,帶動貿易逆差收窄。由於 GDP 計算公式中,淨出口(出口減進口)是正向項目,進口減少在統計上直接拉高 GDP。這個變化更多源於高利率壓制企業補庫存與消費者對進口商品需求減弱,並非出口競爭力大幅提升。這類進口下降的「GDP 拉升」往往是短期現象,除非出口同步增長,否則難以長期支撐經濟。

庫存調整週期

在 2024 年下半年至 2025 年初,美國企業積極去庫存以應對需求放緩,拖累了第一季的投資支出數據。第二季庫存去化告一段落,部分產業(尤其是零售、耐用品與科技製造)開始進行補庫存,帶動了企業採購與生產的回升。由庫存變化推動的 GDP 成長通常具有季節性波動,除非伴隨終端需求回升,否則會在隨後季度出現回落。

消費基礎仍穩

雖然高端消費(如奢侈品、可選性大宗支出)出現謹慎趨勢,但必需品與中低價位零售依舊保持韌性。

就業市場雖降溫,但薪資增幅仍高於通膨,支撐了家庭可支配收入與基本消費需求。

這種 V 型反彈是「進口收縮+庫存回補」的統計性效果,不是全面需求復甦。若下半年內需增長未能接棒,GDP 增速可能再次放緩。

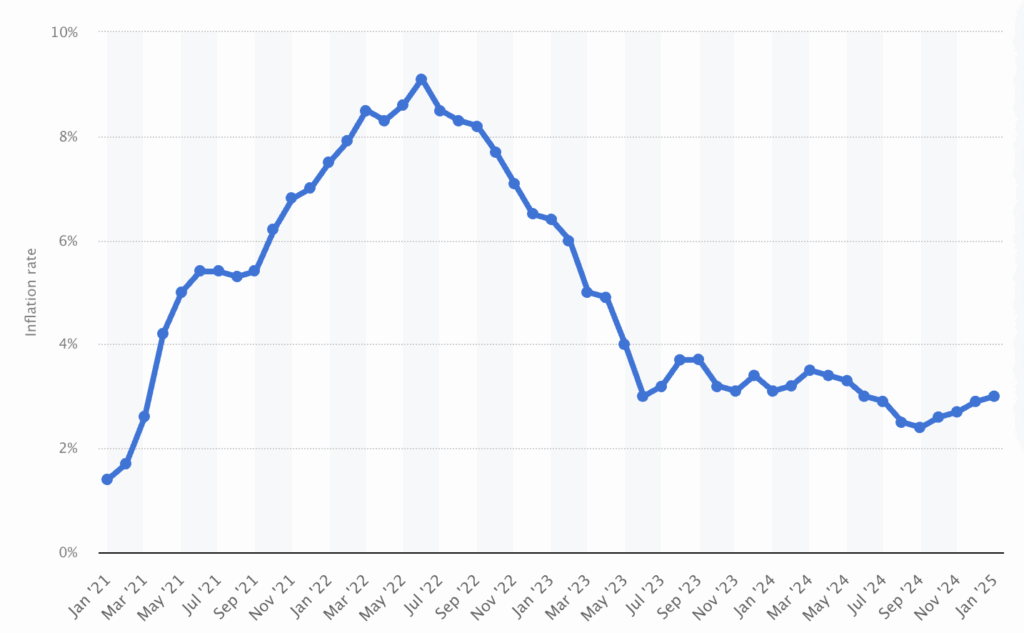

通膨持續性挑戰

截至 2025 年 6 月,美國 PCE 年增率為 2.6%,核心 PCE 同樣為 2.6%,距離 Fed 的 2% 目標仍有明顯差距。CPI 6 月年增 2.9%,核心 CPI 2.8%,租金與能源是主要支撐項。

更重要的是,這種黏著性通膨背後具有結構性特徵:

服務業通膨頑固

服務業價格(特別是交通、醫療、教育、休閒等項目)增速高於整體平均。服務業不像商品價格那樣受國際供應鏈波動直接影響,而更多取決於本地工資成本與需求黏性,因此價格調整速度慢。

住房成本居高不下

房租與業主等值租金(OER)仍是 CPI 與 PCE 中的主要上行推手。高利率抑制了購房需求,使更多家庭轉向租賃市場,推高租金水平,形成持續的價格壓力。

勞動成本上升壓力

勞工市場緊俏雖有所緩解,但關鍵行業(醫療、物流、專業服務)的薪資漲幅仍高於通膨。

勞動力短缺與技能缺口迫使企業提高薪資以留住員工,進而將成本轉嫁至價格。

通膨的韌性意味著即使 Fed 在下半年降息,幅度與節奏也會受限,避免重新點燃物價壓力避免重新點燃物價壓力。

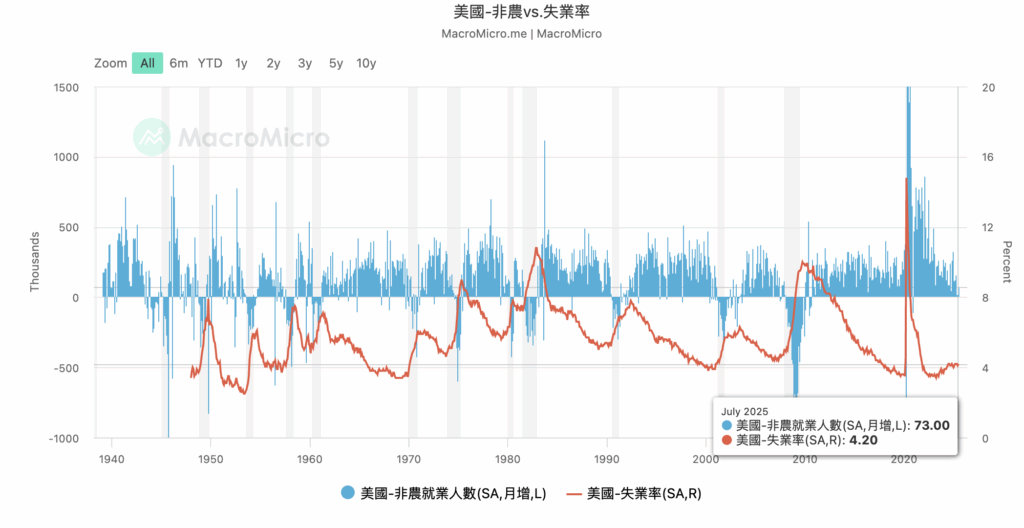

就業市場降溫

非農就業:7 月新增僅 73,000 人,低於市場預期,為近三年新低。

失業率:維持在 4.2% 左右,接近疫情後高點。

勞動參與率:持平於 62.6%,未能突破結構性瓶頸。

職缺數下降:JOLTS 報告顯示,6 月職缺數降至 870 萬,是 2021 年底以來新低。

職缺減少 → 議價能力下降

高利率環境下,企業放緩擴張與招聘,尤其是製造業、房地產與科技等利率敏感產業。導致雇主延長招聘流程、嚴格篩選人才,導致求職者可選機會減少。當競爭職位數下降,轉職者的薪資跳躍幅度縮小,求職者的談薪籌碼減弱。

薪資成長率放緩但仍高於通膨

雖然職缺減少,但關鍵行業(醫療、物流、專業服務)仍存在缺工,企業需要用加薪來留人。部分薪資增幅來自工會協議與長期合約(如航空、汽車業),即使景氣降溫也會依約調薪。高技能人才仍稀缺,企業願意為核心人員支付高於通膨的加薪幅度,以避免流失與再培訓成本。

此外,近期美國勞工部首席統計官遭解雇事件,引發市場對官方數據可信度的質疑,進一步增加投資人判讀經濟狀況的不確定性。

雖然失業率仍屬低位,但新增就業數持續放緩、職缺減少,顯示勞動市場動能正降溫。短期內薪資仍高於通膨,但趨勢已由高點回落,若職缺與薪資同步下行,將對下半年消費與經濟增速造成壓力。

產業結構變化分析

銀行體系穩健

摩根大通(JPM):全年淨利息收入上調至約 955 億美元,CET1 資本比率高於監管要求。

美國銀行(BAC):全年淨利息收入提升至 1,550–1,570 億美元。

花旗(Citi):全年淨利息收入約 840 億美元。

由於貸款利率上升速度快於存款利率,銀行利差擴張顯著,成為獲利的主要驅動力。同時,大型銀行 CET1 資本比率高於監管要求,為應對信用週期下行提供緩衝。

風險面:如果下半年 Fed 開始降息,利差收益將面臨壓縮;同時,高利率環境下的貸款違約率可能逐步上升,特別是在商業地產與高槓桿消費貸款領域,需關注銀行資產品質變化。

科技資本支出熱度不減

Meta:全年資本支出上調至 660–720 億美元。

Alphabet:持續加大 AI 與雲端基礎設施投資。

Microsoft:全年資本支出超過 300 億美元。

Amazon:全年資本支出達 1,180 億美元。

這波投入集中於高性能晶片、資料中心、能源基礎建設等領域,短期內拉動了美國製造業與高科技供應鏈需求。這些投資對經濟有明顯支撐,但外溢效應主要集中在上游供應鏈與少數具競爭力的中型企業,對整體中小企業影響有限。此外,大規模投資可能推高能源消耗與基礎設施壓力,若 AI 應用商業化進度不如預期,回報周期可能延長。

零售與消費分化

- Target:全年營收預估 310–320 億美元。

Costco:持續透過降價與會員價值提升來支撐銷售。

Walmart:全球廣告業務成長 29%。

高端消費減弱,部分來自關稅影響與資產市場波動降低了富裕階層的消費意願;相對地,中低收入族群雖面臨物價壓力,但平價零售的市場份額擴大。此結構意味著消費支出在「量」上仍有支撐,但在「質」與消費結構上正發生轉移,可能影響企業的產品組合與利潤率。

美國上半年經濟的核心訊息是:GDP 的強勁反彈由短期技術性因素主導,內需增長動能有限。通膨結構黏著,就業市場降溫信號增多,限制了貨幣政策的寬鬆空間。產業層面,銀行與科技巨頭是亮點,零售業顯示消費分化。下半年,美國經濟走勢將取決於 Fed 的降息節奏、關稅政策落地,以及 AI 投資能否擴散到更廣泛的產業層面。

川普政府政策框架分析

貨幣政策轉向:寬鬆與弱美元策略

戰略意圖:降低企業融資成本、刺激出口競爭力,並在短期內推升股市與消費信心。

川普政府在第二任期延續了其一貫的作風,再次對聯準會施加公開與私下的政治壓力,試圖推動更積極的降息節奏與貨幣寬鬆。這一政策方向的核心,是透過快速降低政策利率與擴大資產負債表,為市場注入更多流動性,營造一個低利率、資金充裕的經濟環境。同時,川普政府在公開演說與國際貿易談判中多次釋放「弱美元」訊號,藉由壓低美元匯率來提升美國出口的國際競爭力,並吸引海外資金流向美國資產市場。

這種策略在短期內的確可能帶來顯著的正面效果:企業融資成本下降,投資意願提升;出口價格相對下降,有助於改善貿易平衡;股市與房地產市場在資金寬鬆環境下獲得支撐,進一步推升消費者與投資人的信心。

但是潛在風險同樣不可忽視。持續的寬鬆環境容易推高通膨壓力,特別是在能源與食品價格已具波動性的背景下,更容易造成物價不穩;同時,弱美元政策雖能刺激出口,但也可能引發主要貿易夥伴的不滿與報復性政策,增加地緣政治與經貿摩擦的風險。此外,美元走弱對全球資本流向的影響複雜,新興市場可能因美元計價的外債成本下降而短暫受惠,但一旦美國政策轉向或市場情緒反轉,資金外流的衝擊將更為劇烈,進一步放大金融市場的波動性。

財政政策:大美國法案與支出擴張

在川普政府的第二任期規劃中,新一輪的《大美國法案》(Great America Act)被定位為核心經濟刺激工具,其設計理念延續了第一任期「減稅+擴支」的組合拳,但力度與範圍更大。該法案不僅著眼於刺激內需,更試圖在製造業回流與能源自主上建立長期戰略優勢。

法案涵蓋三大支柱:

減稅措施:延續並擴大《減稅與就業法案》(Tax Cuts and Jobs Act, TCJA)的部分條款,尤其針對中小企業與製造業部門提供更低的所得稅稅率與加速折舊優惠,以強化企業投資誘因與現金流能力。

基礎建設與能源支出:計劃啟動大規模基建計畫,包括道路、橋梁、港口、電網升級等,同時加大對傳統能源(石油、天然氣)開採與煉製的補貼與融資支持,藉此降低能源成本、提高能源自給率。

製造業回流激勵:對將產線由海外遷回美國的企業提供稅收抵免、直接補貼,甚至優先政府採購資格,目標是重建美國本土的戰略性產業供應鏈,減少對中國及其他低成本國家的依賴。

這類財政刺激在短期內的確有望推升 GDP 與就業。減稅能立刻改善企業與家庭的可支配收入;基礎建設支出可帶動鋼鐵、水泥、機械等上游行業需求,創造就業機會;製造業回流則可能在部分州份形成新的工業聚落,帶動地方經濟活力。從政治角度看,這種「有形建設」與「本土製造」的組合,也能快速累積民意支持。

然而,中長期的副作用同樣值得警惕。首先,大規模減稅與擴張性支出必然加劇財政赤字,進一步推高聯邦債務規模。當債務與赤字壓力上升,長期利率可能因此走高,擠壓私人投資(Crowding Out Effect),並增加財政利息支出負擔。其次,製造業回流雖有助於供應鏈安全,但由於美國勞動力成本與環境標準較高,最終可能推升產品價格,反向增加通膨壓力。最後,能源政策向傳統化石燃料傾斜,或將引發與歐盟及部分亞太國家的氣候政策摩擦,增加貿易與外交博弈的不確定性。

貿易政策:關稅升級的雙面效應

川普在第二任期的經貿策略中,關稅依然是核心工具之一,並延續其第一任期「以關稅為談判籌碼」的作法。政策方向包括對特定國家或產業加徵懲罰性關稅,或擴大現有關稅清單覆蓋範圍,以迫使貿易夥伴在市場准入、技術轉讓或貨幣政策上做出讓步。

這一策略對美國經濟的影響主要體現在三個層面:

推升通膨壓力

關稅會直接抬高進口商品成本,尤其是依賴海外供應的消費品與製造業零組件。雖然部分成本可能由企業吸收,但最終仍會傳導至零售端價格,推高通膨水準,並影響消費者購買力。產業結構分化

在關稅屏障下,受保護的傳統製造業(如鋼鐵、汽車零件)有望受益,獲得更多市場份額與利潤空間。然而,出口導向產業如農業與科技硬體則可能因他國報復性關稅而喪失國際市場份額,導致出口競爭力下降。供應鏈重組與全球貿易格局變化

高關稅迫使企業加快尋找來自非關稅區的替代供應來源,並重新布局生產線,短期內增加轉單、物流與認證成本。但從長期看,這一過程可能促進供應鏈的多元化與韌性,同時催生新的區域經貿聯盟,例如美墨加協定(USMCA)成員國與部分東南亞國家將成為主要受益方。

綜合來看,川普的關稅策略在政治談判中具備高壓與即時效果,能在短期內塑造談判優勢與保護特定產業。然而,長期成本包括通膨上行、出口市場萎縮與供應鏈調整壓力,對全球貿易穩定性及美國國內經濟結構都將產生深遠影響。

下半年展望框架

基準/溫和復甦情境分析

假設沒有重大黑天鵝事件,市場在現有政策與經濟走勢下緩步復甦。

推動力(Positive Drivers)

政策面:川普政府寬鬆貨幣政策 + 《大美國法案》財政刺激 → 消費與投資信心回溫。

資金面:降息週期+美元偏弱 → 提升出口競爭力、吸引風險資產買盤。

企業面:庫存去化完成,製造業新訂單回升。

阻力(Headwinds)

通膨黏性:降息帶來的需求回升推高核心通膨,使利率下降速度受限。

財政赤字壓力:長端利率易受債務融資需求影響而上行,壓抑部分投資活動。

外部需求疲弱:歐洲與部分新興市場復甦緩慢,出口動能有限。

溫和復甦的關鍵是要「平衡」樂觀與限制,不能只說好處,否則失真。

高風險/悲觀情境分析

關稅戰升級 → 全球供應鏈成本急升 → 通膨失控

美債殖利率快速飆升 → 金融市場融資成本惡化

地緣政治衝擊(如中東局勢惡化、亞太軍事衝突)

如果不利因素發酵,會如何演變成市場下行情境,並提供可以提早察覺的「警報指標」。

- 推動力(Drivers)

政策面摩擦加劇

關稅戰升級:若川普政府擴大關稅至更多國家與產品,全球供應鏈成本急升,製造業投入價格飆漲,通膨重燃。

財政擴張與債務壓力:赤字與國債發行規模持續放大,長端利率被推升,企業與家庭融資成本惡化。

關稅戰升級 → 全球供應鏈成本急升 → 通膨失控

外部衝擊

地緣政治緊張升溫:中東油運航線中斷、台海或南海軍事衝突,造成能源與航運價格急漲。

國際資金避險回流美元:新興市場資金外流加劇,壓低全球風險資產價格。

地緣政治衝擊(如中東局勢惡化、亞太軍事衝突)

金融市場連鎖反應

信用市場收緊:高收益債利差擴大,顯示違約風險上升,企業再融資困難。

流動性緊縮:若銀行間資金成本急升,可能觸發類似 2020 年 3 月的流動性壓力。

美債殖利率快速飆升 → 金融市場融資成本惡化

警報指標

美國10年期公債殖利率突破5%並快速上行。

核心CPI重回4%以上並連續三個月不下降。

美元指數(DXY)連續兩週急升超過3%,顯示避險資金大規模回流。

高收益債(HY Bond)利差急升,顯示信用市場緊縮。

溫和復甦 V.S. 高風險

| 面向 | 基準/溫和復甦情境 | 高風險/悲觀情境 | 當前跡象 |

|---|---|---|---|

| 主要推動力 | 《大美國法案》與基建支出落地,帶動投資與就業;降息+弱美元刺激消費與出口;庫存回補週期啟動 | 政策推進受阻;國際局勢不確定性抑制投資與消費 | BBB法案已簽署且部分專案啟動;Fed市場預期9月降息;美元指數近期略下滑,初現支撐 |

| 主要阻力/風險 | 核心通膨仍高;全球需求復甦有限;勞動力成本高 | 債務與赤字壓力致長債利率攀升;能源/關稅推升通膨二次反彈;地緣政治風險 | PCE核心仍在2.6%以上;10年期美債率約4.2%;油價近期維持高檔;中東與亞太局勢尚屬緊張觀察 |

| GDP 季增年率 | 約 2% | 低於 1%、可能衰退 | Q2 GDP已回彈至 +3.0%,但Q3預測約 1–2% |

| S&P 500 表現 | 高位震盪 | 回檔 10–15% | 指數近月維持高位整理,未爆發新高,波動性有提升跡象 |

| 長端債率 | 溫和上行或持平 | 跌破前述再快速上行至5%以上 | 10年期美債約 4.2–4.3%,尚未飆高但上行壓力存在 |

| 美元走勢 | 偏弱到中性 | 顯著走強(避險為主) | 美元指數近期略回落,但仍維持在強勢區域 |

| 黃金走勢 | 溫和上升或震盪 | 大幅上升(避險) | 黃金價格近期小幅上揚,尚未出現顯著避險行情搶搭浪頭 |

| 發生機率 | 約 55–60% | 約 40–45% | 市場普遍預期降息條件逐漸具備,但通膨與債務壓力留有不確定性 |

會進入「停滯性通膨」嗎?

在文章的前面,我們已經從市場數據、政策動向與風險情境三個層面,看到通膨壓力與經濟放緩的跡象同時出現。特別是在川普關稅政策重新回到市場討論核心後,「停滯性通膨」(Stagflation) 的風險正被更多經濟學者點名,其中包括諾貝爾獎得主保羅.克魯曼。

停滯性通膨(Stagflation)是指 經濟成長停滯 與 物價高漲 同時發生的經濟狀態,其特徵包括:

經濟停滯:GDP 成長顯著放緩甚至負成長,失業率上升。

通膨持續:物價水平維持在高位,且核心通膨不易下降。

- 政策困境:央行降息會刺激通膨惡化,升息又會進一步壓抑經濟,形成兩難。

歷史案例:1970 年代美國,兩次石油危機推升能源價格,製造業衰退與失業率飆升,形成典型停滯性通膨。

共通特徵:供給衝擊(能源/原物料)+ 貨幣政策受限 + 國際政治不穩。

如果前述的高風險/悲觀情境全面發酵,上述因素可能形成以下鏈條,推動美國邁向停滯性通膨:

關稅戰升級 → 成本推動型通膨

高關稅等同於「變相消費稅」,企業難以全部吸收成本,勢必轉嫁給消費者。

投資因政策不確定性延後,產能擴張停滯,進一步推升價格壓力。

移民政策收緊 → 勞動力成本上升

農業、建築、服務業首當其衝,食品與住房成本同步上漲。

勞動力短缺導致生產效率下降,GDP 增速放緩。

全球資金避險 → 融資環境惡化

美債殖利率飆升與美元走強擠壓企業融資空間,削弱投資與消費動能。

信貸緊縮拖慢經濟週期復甦。

這三大衝擊同時壓制經濟成長(Stagnation)並推高物價(Inflation),若持續數季以上,將符合停滯性通膨的條件。

📢 克魯曼的警告

克魯曼直言:如果川普的高關稅與嚴格移民政策落地,美國在一年內進入停滯性通膨的風險極高。

他的邏輯鏈條清晰:

政策衝擊 → 成本上升 & 勞動力不足 → 生產下降 & 價格上漲 → 失業率上升 → 經濟停滯與通膨並存。

Overall

綜合現有市場數據與政策走向,我們看到美國經濟正站在一個微妙的十字路口:通膨壓力仍未解除,經濟動能卻在放緩。若高風險情境中的關稅戰升級、移民政策收緊與全球避險資金回流同時發酵,供給面衝擊將與需求面疲軟形成惡性循環,推動美國步入「停滯性通膨」的概率顯著上升。

對身為投資人的我們來說,這不僅是經濟學課本中的理論,而是即將在資本市場與資產價格中反映的現實挑戰。下一階段的關鍵在於:警報指標是否被觸發,以及市場能否在政策調整前提早完成資產配置與避險布局。